○京都中部広域消防組合事務取扱規程

平成13年4月1日

訓令第1号

京都中部広域消防組合事務取扱規程(昭和57年京都中部広域消防組合訓令第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 京都中部広域消防組合(以下「組合」という。)の事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(文書主義)

第3条 事務を処理するにあたつては、緊急を要する場合のほか、文書をもつて行わなければならない。

(2) 所属長 前号に規定する課(署)の長をいう。

(3) 決裁 管理者若しくはその委任を受けた者又は専決者(京都中部広域消防組合事務決裁規程(平成18年京都中部広域消防組合訓令第3号)に規定する専決者をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(4) 専決 専決者が、京都中部広域消防組合事務決裁規程(以下「事務決裁規程」という。)に定める範囲に属する事務について決裁をすることをいう。

(5) 決定 決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(6) 代決 決裁又は決定を行うものが不在(出張、病気その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、別に定めるものが、不在者に代わって決裁又は決定を行うことをいう。

(7) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し若しくは意見を調整するため、文書をその権限ある者に回付することをいう。

(8) 合議 決裁を受けるべき事案が他の課、署又は係に関連があるとき、その承認を得るため、順次関係する課、署、係に回議することをいう。

(9) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、順次所属上司及び関係課、署、係の閲覧に供することをいう。

(10) 到着文書 郵送、使送その他の経路で庁外から組合に到着した文書をいう。

(11) 収受文書 到着文書を受領し、区分及び選別を行い、必要に応じ収受日付印の押印及び登録をして文書の到達を確認する手続を終えたものをいう。

(12) 起案文書 収受文書の内容に従い、又は発意により事案の処理についての原案を記載した文書をいう。

(13) 決裁文書 管理者もしくはその委任を受けた者又は事務決裁規程による専決者の決裁を受けた文書をいう。

(14) 発送文書 決裁文書で郵送及び使送等の方法により、一定の手続きにしたがって発送する文書をいう。

(15) 完結文書 一定の手続によって施行され、又は事案の処理が完了し、かつ、事件の完結した文書をいう。

(16) 未完結文書 決裁、供覧、施行若しくは処理が完了せず、又は完了してもいまだ事件の完結しない文書をいう。

(17) 保存文書 書庫において、一定の年限保存すべき文書をいう。

(18) 保管文書 保存文書以外の文書で、主管課において整理及び保管するものをいう。

(決裁)

第5条 事務は、別に定めるものを除くほか、原則として文書により決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長より順次所属の上司の決定を経て管理者若しくはその委任を受けた者又は専決者の決裁を受けなければならない。

(文書主管課)

第6条 文書の収受、発送及び運行管理は、会計課にあっては総務課、消防本部にあっては総務課、消防課及び指令課、消防署にあつては予防課(以下「文書主管課」という。)で行うものとする。

2 完結文書の保存については、所属長のもとに行うものとする。

(文書取扱の原則)

第7条 文書は正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は常に整理し、その所在箇所及び処理状況を明らかにして紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

3 重要文書は、非常災害時にはいつでも持ち出すことができるよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

4 文書は法令その他に定めのあるものを除き、みだりに他人に示し、又は謄写させ、若しくは庁外に持ち出してはならない。ただし、管理者の承認を得た場合はこの限りでない。

(主管課における文書処理の原則)

第8条 課(署)における文書の処理は、所属長総括の下、絶えず文書の迅速な処理に留意して行い、事件が完結するまでその経過を明らかにしておくとともに、文書の整理及び保管を完全にしなければならない。

2 係長は、上司の指揮を受けて、その係における文書の適切かつ能率的な処理を推進し、文書が完結にいたるまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱副主任)

第9条 文書取扱いの適切かつ能率的な運営を図るため、会計課、消防本部の各課及び署に文書取扱主任及び文書取扱副主任を、また、必要に応じ消防分署及び出張所に文書取扱副主任を置く。

2 文書取扱主任及び文書取扱副主任は、文書取扱上、適格と認める者を所属長が指名するものとする。

3 所属長は、文書取扱主任及び文書取扱副主任の職氏名を総務課長に報告しなければならない。

4 文書取扱主任及び文書取扱副主任は、消防長が任命するものとする。

(文書取扱主任の職務)

第10条 文書取扱主任は、上司の命を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書の収受及び送付に関すること。

(2) 文書の審査及び決定手続に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) 文書の整理及び帳簿の管理に関すること。

(6) 文書の保管及び引継ぎに関すること。

(7) その他文書の取扱いに関すること。

2 文書取扱副主任は、文書取扱主任を補佐し、文書取扱主任に事故あるときは、その職務を代理する。

(文書取扱主任等の会議)

第11条 総務課長は、必要の都度文書取扱主任及び副主任会議を招集し、文書事務の連絡調整を図らなければならない。

(総務課長の職務)

第12条 総務課長は、文書事務の全般を総括するものとし、必要に応じ文書の取扱状況について調査し、文書事務が適切かつ能率的に処理されるよう指導に努めるものとする。

2 総務課長は、消防組合の文書その他発着物件の収発の事務を掌る。

(文書の記号及び番号)

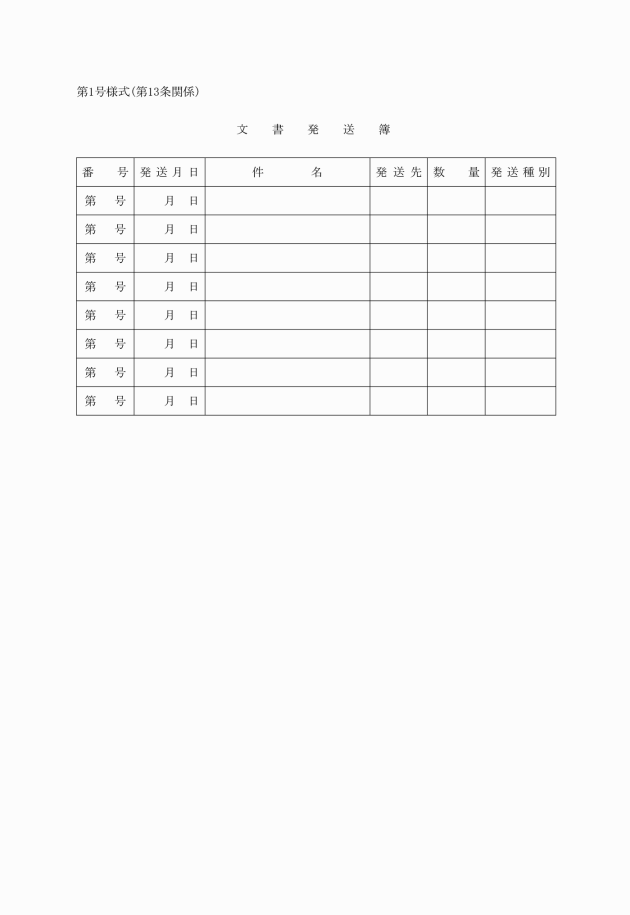

第13条 発送文書については、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、省略することができる。

2 文書の記号は、次の各号に掲げるものを連記して表示しなければならない。

(1) 文書処理の年度を表わす数字

(2) 主管課の記号(別表第1)

(3) 文書発送簿(第1号様式)による一連番号

(文書分類及び保存)

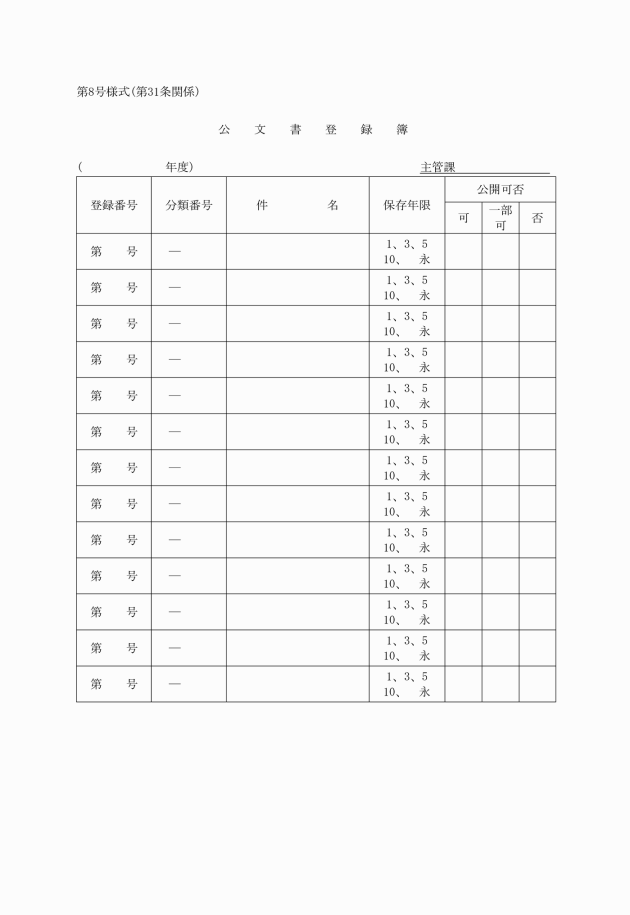

第14条 すべての文書は、別に定める文書分類基準表の分類番号により分類、整理、保管及び保存しなければならない。

(文書分類基準表の補正)

第15条 文書分類基準表の分類に新たに発生した事務等の理由により追加を必要とする場合又は年度更新の際、事務の消滅等の理由により分類の必要がなくなった場合には、主管課の長(以下「主管課長」という。)の申し出により総務課長がその分類番号の追加削除を決定する。

第2章 文書の収受

(到着文書の処理)

第16条 到着文書は、文書主管課において、次の各号により処理しなければならない。

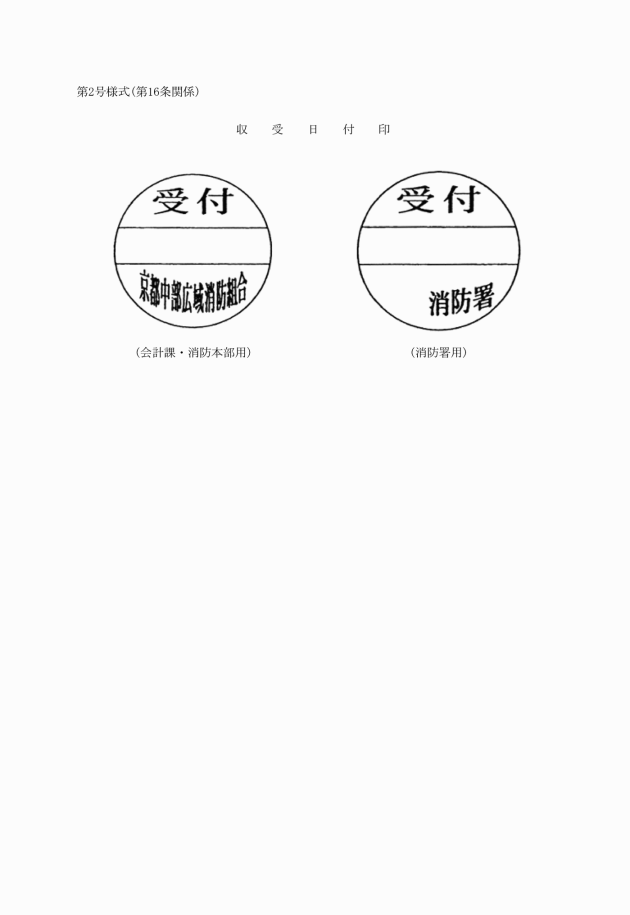

(1) 文書は、親展及び入札の表示あるもの、又は特定あて名のものを除き、全て開封し、右下欄に収受日付印(第2号様式)を押す。

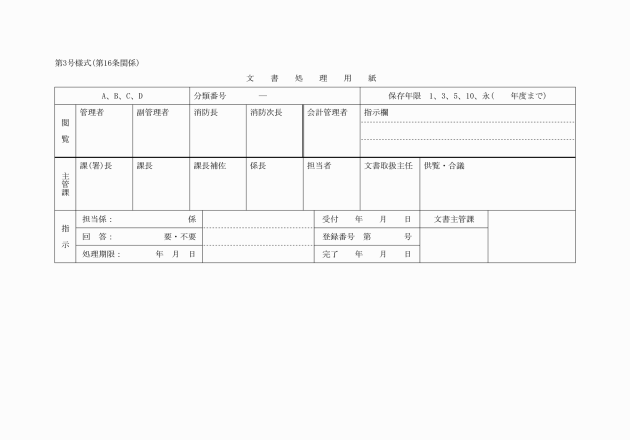

(2) 開封した文書には、その左上角に文書処理用紙(第3号様式)を貼付する。(以下貼付したものを「文書処理欄」という。)

(3) 文書処理欄に収受年月日を記入する。

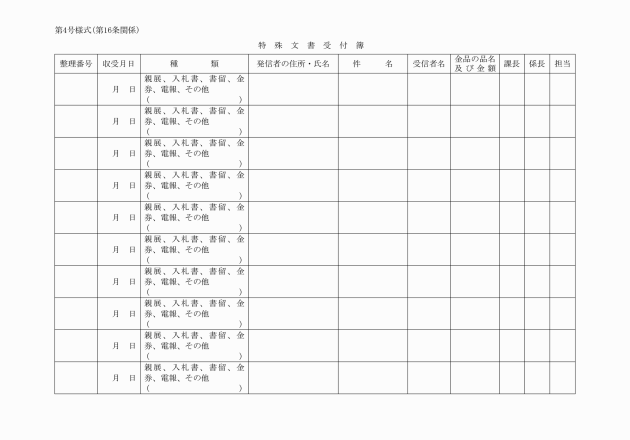

(4) 親展文書及び入札書は封筒の表面下欄余白に収受日付印を押し、特殊文書受付簿(第4号様式)に記載する。

(7) 添付物の表示があつて添付物が欠けている文書は、その旨を文書処理欄備考に表示し、文書主管課の係長が認印するとともに、発送者へ照会する。

(10) 前各号の規定にかかわらず、開封を不適当と認められる文書類は、封をしたまま封筒に収受日付印を押すこと。

2 2以上の課等に関係のある文書類及び主管課が明らかでない文書類は、文書主管課の長(以下「文書主管課長」という。)が総務課長と協議して、その主管する課を決定しなければならない。

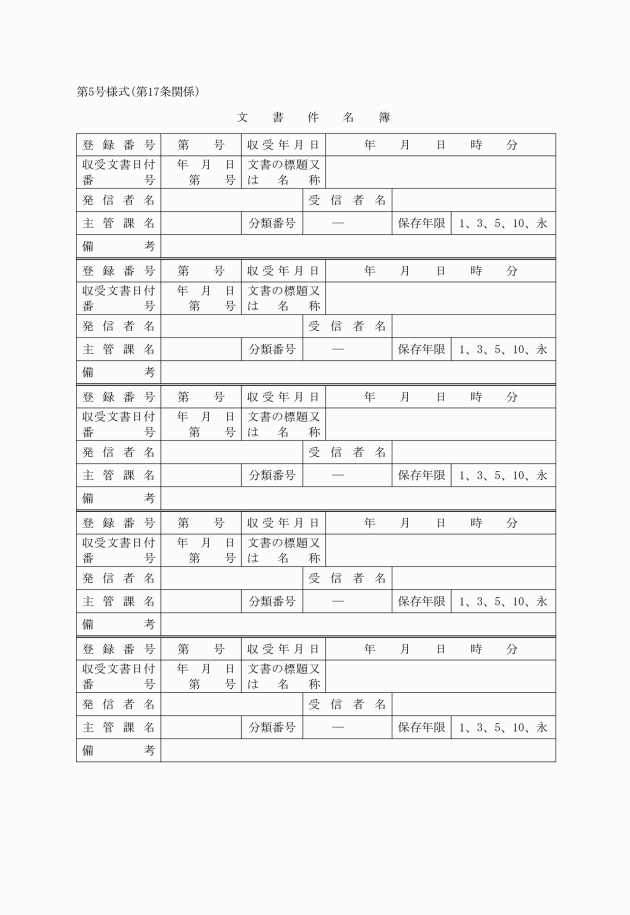

(1) 文書の標題又は名称

(2) 発信者及び受信者名

(3) 収受年月日及び主管課

(4) 文書分類番号及び保存年限

(5) 訴訟、異議の申立てその他文書収受の日時が権利の得失又は変更に関係のある文書及び電報については、その時刻

(6) その他文書事務の処理について必要なこと。

2 秘密に属する文書は、登録完了後、当該封筒を用いて再び封を施し取扱者が封印をするものとする。

(文書登録の省略)

第18条 収受文書のうち、次に掲げるものは、前条の規定にかかわらず、第16条第1項第2号から第9号までの規定による処理及び前条の規定による登録を省略して処理することができる。ただし、この場合においても、当該文書又は封筒に収受日付印を押さなければならない。(第6号を除く。)

(1) 照復を要しないと認める諸報告並びに通知書、案内書その他軽易なもので照復の必要がないと認めるもの

(2) 回答又は報告を求めた場合の当該要求に対する回答又は報告書

(3) 請求書、領収書、見積書及び送状

(4) 新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(5) 単なる広告的要素の強いもの(公告物その他これらに類するもの)

(6) 他の規定で文書等の処理について定めがあるもの

(7) 前各号のほか、重要な要素を含まず保存を必要としないと認められるもの

(事故文書等の処理)

第19条 料金未払又は料金不足の郵便物は、官公署から発せられたものその他文書主管課長が必要と認めたときは、発送の場合に準じてその料金を支払い収受することができる。

2 誤送された文書があつたときは、文書主管課において正当あて転送しなければならない。

3 返送されてきた文書は、文書主管課において当該文書にその旨を記入し、担当する課の文書取扱主任又は文書取扱副主任に送付しなければならない。

4 金券等の添付物及びその他の内容物が欠けている文書において、発送者宛に照会したときは、その処理顛末を記入して文書主管課長の認印を受けなければならない。

(時間外到着文書の取扱い)

第21条 執務時間外に到着した文書は、その日の当務責任者が受領し、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 受領した文書は、文書到達簿に記録し、次の執務時間の開始時限後ただちに文書主管課に引き継がなければならない。

(2) 受理した文書のうち電報その他ただちに処理を要すると認められるものについては、電話又は他の方法により、その要旨を主管する課長に報告し、指示を受けなければならない。

(3) 審査請求、訴訟その他到着の日時が権利の得喪に関する文書については、到着日時を封筒に明記し、印を押して、第1号の規定により取り扱わなければならない。

(文書の処理)

第22条 文書の登録完了後、当該文書は所属長の閲覧に供されなければならない。ただし、親展文書、書留文書及び電報は、宛名に直接配付しなければならない。

2 異例又は重要と認められる文書については、所属長の判断により、会計管理者、消防次長及び消防長の閲覧に供し、なお、必要な場合は副管理者及び管理者の閲覧に供しなければならない。

3 親展文書の受領者は、その文書が公文書であつた場合は文書主管課に返付しなければならない。

4 親展文書の返付を受けた文書主管課は、一般来かん文書として同様に処理しなければならない。

(収受文書の処理期日)

第23条 収受文書は、原則として5日以内に処理しなければならない。ただし、法令等で処理期限が指定されている場合又は当該文書に処理期限が指定されている場合は、その指定された期限内に処理しなければならない。

(文書の緊急処理)

第24条 収受文書中、緊急を要するもので、消防長又は会計管理者の指示によりその処理を明らかにすべきであると認めたものは、その文書を携行のうえ、所属長自ら消防長又は会計管理者の指示を受けなければならない。この場合、担当係長又は担当者を同席させることを妨げない。

(処理期日の延長)

第25条 所属長は、収受文書のうち回答を要する文書について、文書の処理に必要な資料の収集に相当の日時を要するため、速やかに処理できないと認めたものについては第23条の規定による処理期日を延長することができる。

2 担当者は、処理期日内に処理することが困難であると認められるものについては、所属長の承認を得て処理期日を延長することができる。

(収受文書の指示及び処理)

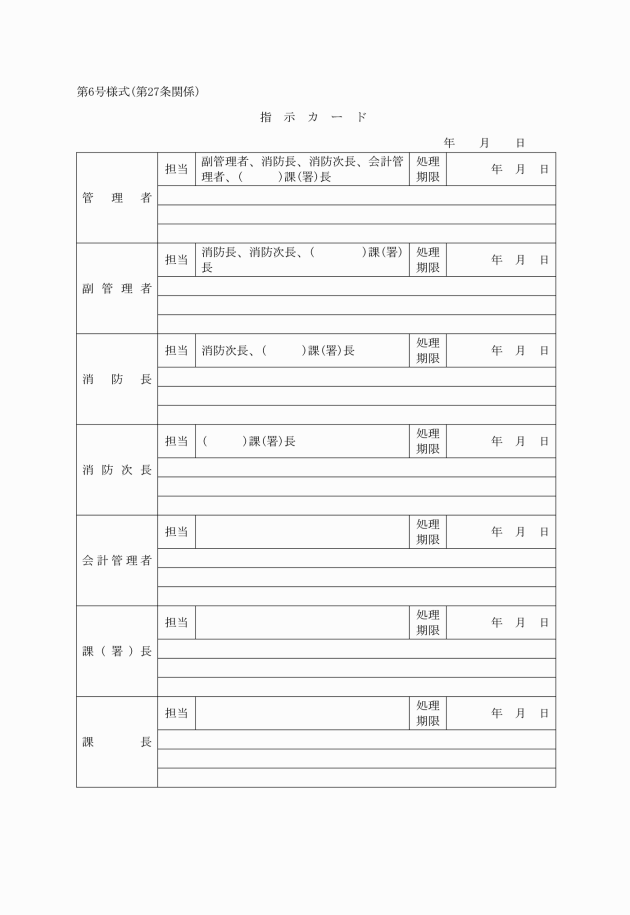

第26条 所属長は、回覧を受けた文書を査閲し、次の各号により文書の処理に必要な指示事項を文書処理欄に記入押印して、課長又は係長に指示しなければならない。

(1) 所管課、係及び担当を明確に指示すること。

(2) 回答の要・不要を指示すること。

(3) 文書の処理期日を指示すること。

(4) 処理の大要を指示すること。

(5) 保存年限を指示すること。

2 所属長から指示を受けた課長又は係長は、次の各号により文書の処理に必要な指示事項を文書の余白に記入のうえ、指示しなければならない。

(1) 担当者を明確に指示すること。

(2) 他の課(署)係合議又は供覧を必要とする場合は、その課(署)係を指示すること。

(3) 参考資料を収集する必要があると認める場合は、その旨を指示すること。

(4) その他所属長指示事項に具体的な指示を与えること。

3 係長から指示を受けた担当者は、押印のうえその指示に基づき処理を行い、文書のうえに起案文書を重ねて係長に報告しなければならない。

4 担当者から報告を受けた係長は検討のうえ、押印し、課長に報告しなければならない。

5 係長から報告を受けた課長は査閲のうえ、上司の決裁を受けなければならない。

第3章 起案及び回議

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの又は定例の報告などは、その文書の余白に必要事項を記載して処理することができる。

3 軽易なもの又は定例の事項については、簿冊により処理することができる。

(起案の基準)

第29条 文書の起案は、次の各号により作成しなければならない。

(2) 文書は原則として1事案ごとに作成すること。

(3) 文書の内容は、適法であること。

(4) 文書は、適切な内容を備え、十分な効果をあげるようにすること。

(5) 文書は令達文を除き口語体とし、常用漢字、現在かなづかい、新送りがなを用いること。

(6) 文書には内容のよくわかる標題をつけ、必要により起案の理由、説明、経過及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書、参考資料を添えること。ただし、軽易なものについてはその一部を省略することができる。

(7) 1事案において経費を伴う場合は、その旨を記載し、予算との関係を明らかにしなければならない。

(8) 公布を要する文書は、公布文とともに記載すること。

(9) 公文例のあるものは、すべてこれによること。

(10) 2以上の課、署に関係するときは、関係の最も深い課で起案し、関係の課、署に合議すること。

(11) 同一事項で決裁を重ねるものは、その完結に至るまで関係文書を添付すること。

(12) 発送文書は、送達の方法及び郵送の取扱い種別を明示する。

(13) 加除訂正したときは、その箇所に認印を押すこと。

(14) 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(15) 起案文の終りには、「以上」をつけること。

(伺書の表示)

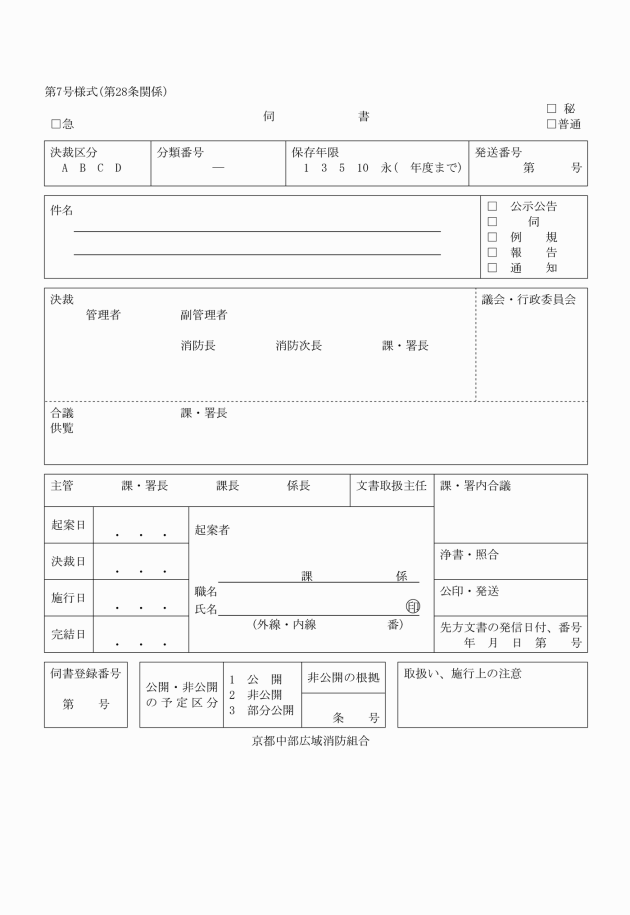

第30条 担当者は、主管課長及び主管課の係長の指示に従い、文書の種別、合議の要否と関係課・署、取扱の要領を伺書の所定欄に表示し、主管課の記号及び文書分類基準表に基づく分類番号並びに保存期限を記入しなければならない。

2 文書の種別の表示は、次の各号による。

(1) 法令又は条例に基づき公示を要するもの 公示

(2) 公告を要するもの 公告

(3) 例規として取り扱われるもの 例規

(4) 通知書等通知文の形式を要するもの 通知

(5) 報告書等報告文の形式を要するもの 報告

(6) その他の伺書 伺

(7) 急を要するもの 急

(8) 秘密を要するもの 秘

(9) 秘密を要しないもの 普通

3 決裁区分の表示は、次の各号による。ただし、総務課長は必要に応じ所属長と合議のうえ決裁区分を変更することができる。

(1) 管理者の決裁を受けるもの A

(2) 副管理者の専決を受けるもの B

(3) 消防長の専決を受けるもの C

(4) 消防次長の専決を受けるもの C′

(5) 会計管理者の決裁を受けるもの C

(6) 課長(署長)の専決を受けるもの D

(7) 署の課長、分署長又は出張所の所長の専決を受けるもの D′

4 専決により管理者の決裁を要しない起案は、起案用紙の決裁欄を、その専決の内容により斜線で削除する。

5 合議を要するものについては、その課署名を伺書の所要欄に記載し、合議の順序は関係の深いものを上欄にし、順位番号をつけなければならない。

(1) 用語及び用字について

(2) 文体について

(3) 文書の分類及び保存年限について

(4) 合議、決裁にあたり必要な説明、資料その他の要件について

(5) 文書公開の予定区分等について

(6) その他公文書作成の必要事項について

2 前項により訂正すべき箇所が多くある場合は、起案者に返付し、再度提出させなければならない。

3 文書取扱主任による審査が終わらなければ、決裁、他の課、署への合議等文書に関する以後の処理をしてはならない。

(重要起案の取扱い)

第32条 重要又は親展文書の起案は、取扱い上の注意欄に「重要」と朱記し、起案者が自ら携行して決裁を受けなければならない。

2 秘密の取扱いを要する文書(以下「秘密文書」という。)は、特に細密の注意を払つて取扱い「かぎ」のかかる箇所に保管しなければならない。

3 秘密文書を作成する場合に用いた原稿、浄書原版、複写紙及び資料等は、裁断その他確実な方法により破棄しなければならない。

(緊急文書の取扱い)

第33条 緊急に処理する必要があり、常例の手続を経るいとまのない事項は、直ちに口頭により決裁を受けて処理することができる。この場合においては、事後に正規の手続をとらなければならない。

(代決文書の後閲等)

第34条 京都中部広域消防組合事務決裁規程第16条の規定に基づき代決した文書を事後閲覧に供しようとするときは、代決者はその文書の上覧余白に「(管理者、副管理者、消防長、消防次長、会計管理者、何々課(署)長)後閲」と朱書しなければならない。

(決裁者不在)

第35条 決裁者が不在の場合で緊急を要する文書は、その不在者の箇所に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合において、必要と認めるものについては、前条の規定と同様の手続により、速やかに後閲を受けなければならない。

(合議及び供覧)

第36条 事案の処理、施行が他の課(署)に直接関係を有する文書は、その内容につき、それぞれの事務を掌理する課(署)長に合議若しくは供覧しなければならない。

2 合議の順序は、主管の課(署)を最初とし、関連の深い課(署)から順次他の課(署)に及ぼすものとする。

3 合議を受けた関係課(署)長は、他の案件に先立つて、同意あるいは不同意の決定をしなければならない。ただし、検討に日時を要する場合は、あらかじめ、その理由を起案課(署)に連絡しなければならない。

4 合議事件に異議あるときは、起案課(署)と協議し、意見の調整のできないときは、起案文書に付せんを付し、意見を付記して署名押印のうえ起案課(署)に返付し、あるいは他の合議先に送付しなければならない。

5 合議事件について、関係課(署)の意見が異なるときは、互いに協議し、なお、それぞれの意見が一致しないときは、起案課(署)はそれぞれの意見を具して、上司の指示を受けるものとする。

6 合議事件について、上司の指示によりその原議案を変更又は廃棄したときは、起案者において、その旨、合議先に通知しなければならない。

(合議の特例)

第37条 次の各号の一に該当する文書は、総務課に合議又は供覧し、その事務が完了したときは、ただちに総務課に引き継がなければならない。

(1) 例規文書(指令を含む。)

(2) 組合議会に提出する議案

(3) 法令及び例規の解釈又は適用の方法に関する案件

(4) 儀式に関する案件

(5) 予算に関係する案件

(決裁文書の処理)

第38条 起案文書で、決裁の終わつたものは、起案者において決裁年月日を記入し、実施を要するものは、すみやかに行わなければならない。

(未処理文書の整理)

第39条 収受文書は、常にその処理状況がわかるように、未処理文書は、係又は担当者ごとに未処理文書フォールダーに整理し、処理中以外は共用管理しなければならない。

2 文書取扱主任及び文書取扱副主任は、常に未処理文書を調査し、その処理の促進を図らなければならない。

第4章 令達

(例規文書の種類)

第40条 例規文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定により条例とするもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により規則とするもの

(3) 規程 法令、条例又は規則に基づき、若しくは、それらの施行に関し規定するもの

(4) 告示 広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公告又は公表するもの

(5) 訓令 課(署)係及び施設の全部又は一部もしくはその長に対して、一般的に指揮命令するもの

(6) 訓 課(署)係及び施設の一部又はその長に対して、個別的に指揮命令するもの

(7) 内訓 訓令又は訓のうち機密に属するもの

(8) 達 特定の個人又は団体に対して指揮命令するもの

(9) 指令 申請及び願出等に対して指示及び命令するもの

(10) 庁達 課(署)係及び施設の全部又は一部に対して、事務執行上その取扱要領及び処理上必要な事項を定めるもの

(11) 公告 ある一定の事項を広く一般に知らせるもの

(令達事務)

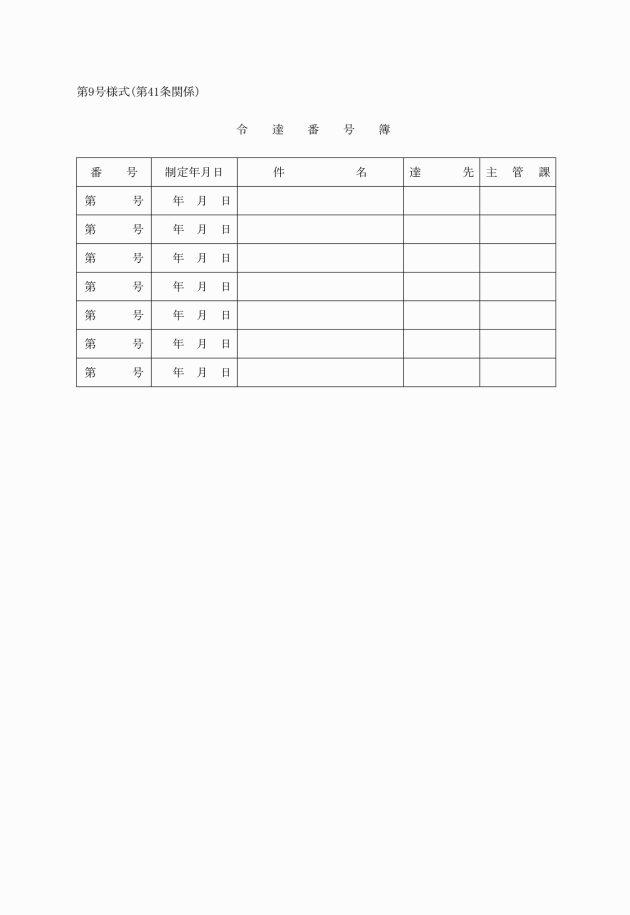

第41条 例規文書は、令達文書のうちの指令を除くほか、総務課において、各種類ごとに令達番号簿(第9号様式)に登載し、暦年ごとに各種別の順位番号をつけなければならない。

2 前項の公布原本のうち、条例及び規則は、決裁後直ちに総務課に引き継がなければならない。

3 令達文書のうち指令は、第1項に準じ主管課(署)で取り扱うものとする。

(公告)

第42条 条例、規則及び告示は、公告式条例(昭和57年京都中部広域消防組合条例第1号)により公告しなければならない。

第5章 浄書

(浄書の方法)

第43条 文書の浄書は、原則として主管課(署)で、行うものとする。ただし、総務課長が必要と認めたものは、業者に発注することができる。

2 浄書した文章は、浄書した担当者において、決裁済文書と厳密に照合して正確を期さなければならない。この場合、担当者は、伺書の照合欄に認印を押さなければならない。

第6章 発送

(文書の発送)

第44条 文書の発送は、直接発送する必要があるものを除き、会計課及び消防本部にあつては総務課、消防署にあつては予防課で行うものとする。

(1) 消防長の権限に属する発送文書は消防長

(2) 会計管理者の権限に属する発送文書は会計管理者

(3) 消防署長の権限に属する発送文書は消防署長

2 照会、回答、連絡文書等の軽易文書については、文書の余白に担当課及び担当者名を記入するものとする。

(発送年月日)

第46条 文書の発送年月日は原則として発送する日を記入するものとする。

(発送番号)

第47条 発送文書の発送番号は、主管課において文書発送簿に登載し、第13条に規定する記号及び番号を記入しなければならない。

(発送文書の公印)

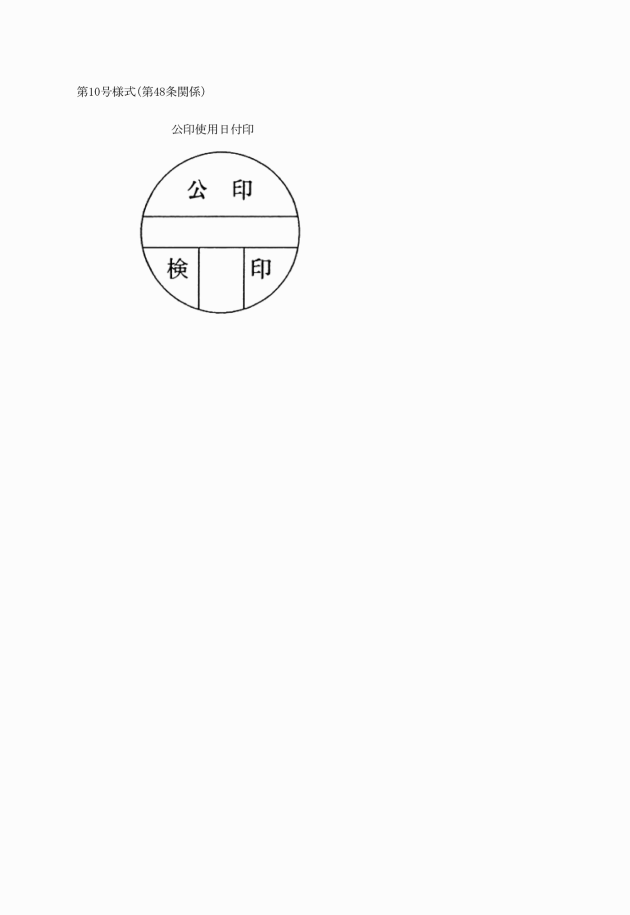

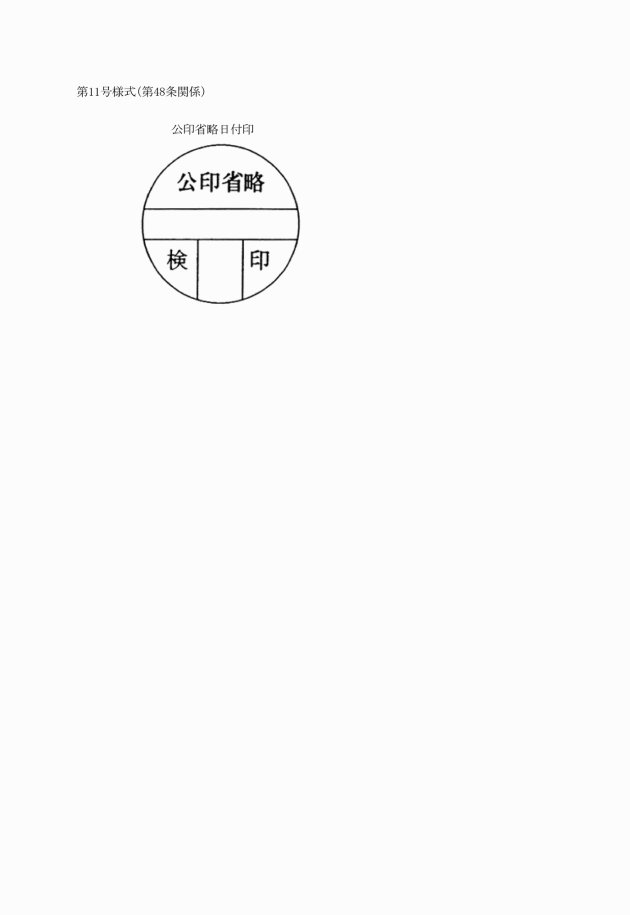

第48条 発送文書は、すべて公印を押印しなければならない。ただし、印刷物及び軽易な文書については、公印を省略することができる。

2 公印は、別に定めるものを除くほか、総務課長の指揮監督を受けて総務係長が押印する。ただし、総務係長が不在のときは、あらかじめ総務課長が指定する職員が押印する。

3 文書に公印を使用しようとする者は、決裁の終わつた原議を添えて申し出るものとする。

4 公印を押印するときは、次の各号について審査しなければならない。

(1) 決裁の有無

(2) 文体について

(3) 用語について

(4) 用字について

(5) 決裁文書と浄書文書との照合の有無

(6) その他公印について必要な事項

6 京都中部広域消防組合公印規則(昭和57年京都中部広域消防組合規則第4号)に定める保管者において保管する公印を押印する場合については、会計課にあつては課長が、その他にあつては、庶務を担当する課長の指揮監督を受けて、庶務担当の係長が押印するものとする。この場合において、前2項の規定を準用する。

(発送手続)

第49条 発送を要する文書は、次項に定めるものを除き午後4時までに発送手続きを行わなければならない。

2 郵送によるものは所定の封筒を使用し、受信者の宛先を正確に記入し、特殊な取扱いを受けるものは封筒表面に書留、速達、親展、秘等の表示をするとともに、所管を明確にするため必ず主管課署名を押印又は記載しなければならない。

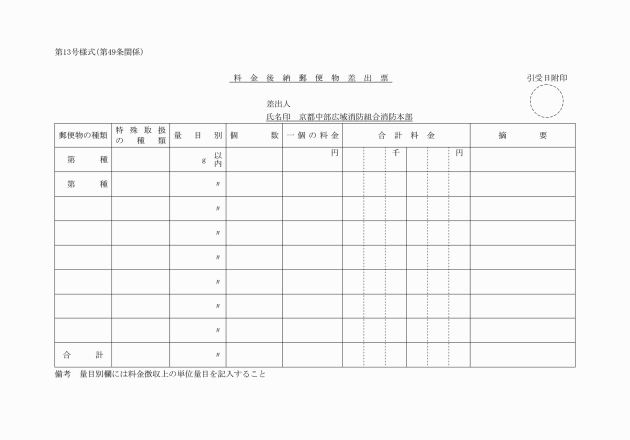

3 郵送は、原則として料金後納の方法による。ただし、後納により難いときは、郵便切手又は「はがき」を使用することができる。

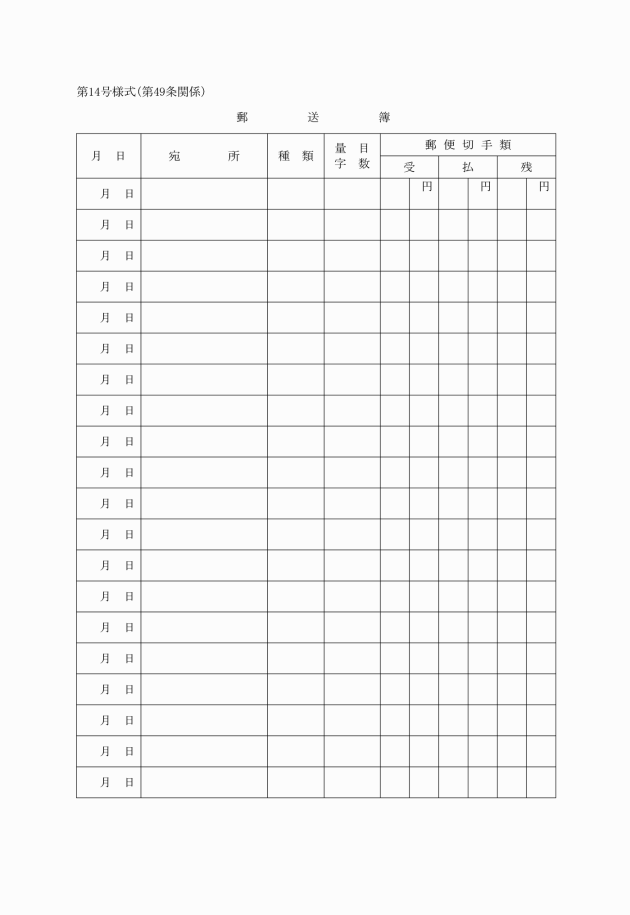

5 料金後納の方法によらない郵便物は、郵送簿(第14号様式)により整理押印し、常にその出納を明確にしなければならない。

(発送後の処理)

第50条 文書の発送処理が完結したとき担当者は、伺書の発送欄に認印を押さなければならない。

(文書の完結日)

第51条 文書の完結日は、次の各号による。

(1) 帳簿類

ア 永年使用する帳簿類は、当該帳簿類の整備された日

イ 2年以上継続して記録する帳簿類は最終年度の最終記録を終わつた日

ウ 加除式の帳簿類から除冊された帳簿類は、除冊された日

エ その他の帳簿類は、最終の記録を終わつた日

(2) 出納の証拠書類は、当該出納のあつた日

(3) 契約文書は、当該契約を締結した日

(4) その他の一般文書は、当該文書について決裁のあつた日。ただし、発送又は施行を要する文書については、その発送又は施行を終わつた日

2 同一事件について作成又は処理された文書は、前項の規定にかかわらず、当該文書に係る最後の文書が完結した日をもつて完結の日とみなす。

第7章 文書の保管及び保存

(事務室内等における保管)

第52条 文書等の保管に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な文書等は、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ、準備しておくものとする。

2 文書等の事務室内等における保管については、書棚等の適切な什器に収納して行うものとする。

3 文書取扱主任は、前項の規定により保管をするときは、あらかじめ、その什器の置き場所を定めておくものとする。

4 文書取扱主任は、その所属する課の職員の数、文書等の発生量、事務室内の状況等により必要があると認めるときは、他の課の文書取扱主任と協議して、当該他の課と共同の什器に文書等を保管することができる。

(保管文書の貸出し)

第53条 保管文書を借りようとする者は、文書取扱主任又は文書取扱副主任に申し出るものとし、特別の理由のない限り無断で借り出してはならない。返還する場合も同様とする。

(保存年限)

第54条 文書の保存年限は、法令その他別に定めのあるもの(法定期間)という。)を除くほか、永年、10年、5年、3年及び1年の5区分とする。ただし、法定期間のあるものであつても、この規程で法定期間を超える保存期間を定めているものについては、この規程の定めるところによる。

2 文書の保存期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、出納証拠書類は、当該出納に係る決算の終わつた日の属する年度の翌年度4月1日とする。

(保存年限の基準)

第55条 文書保存年限は、文書分類基準表の定めるところによる。ただし、金銭の支払に関する証拠書類の保存年限については、5年とする。

(書庫)

第56条 文書を保存するため書庫を設置する。

2 書庫は、所属長が管理する。

3 文書取扱主任及び文書取扱副主任以外のものは、主管課長の承認を受けなければ書庫に立ち入ることができない。

4 書庫は、常に清潔を保ち、一切の火気を使用してはならない。

(文書等の整理)

第57条 文書等は、必要に応じて利用することができるように文書分類別に、かつ、一件ごとに文書ファイルに整理しておくものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相互に極めて密接な関係がある2以上の文書等は、一群の文書等として整理することができる。この場合において、文書分類を異にするものについては、主たる文書等の文書分類により整理するものとする。

3 前項の規定により文書等を整理する場合で、主管課長が特に必要があると認めるときは、一群の文書等として編集、製本等をして保存することができる。

4 前2項の処理及びその他の事由により文書ファイル、文書分類又は保存年限を変更するときは、当該文書等を編集、製本等をするとともに、文書整理によりその変更内容を総務課長に報告するものとする。

(保存箱への保存等)

第58条 文書取扱主任は、事務室内等において保管している文書等を当該保管を開始した日の属する会計年度の翌々会計年度以降にあっては、文書分類別又は第54条第1項に規定する保存年限ごとに保存箱へ収納し、書庫等に保存するものとする。

3 ファイルボックスによる保存が適当である文書にあっては、フォルダーをファイルボックスに入れて、保存することができる。

(文書管理台帳の提出)

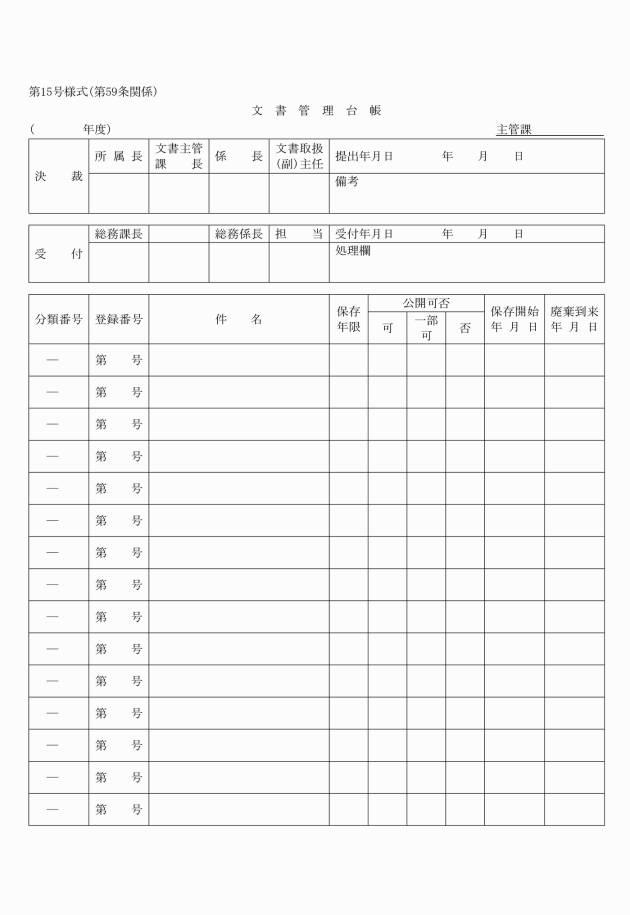

第59条 所属長は、毎年6月末日までに文書管理台帳(第15号様式)を総務課長に提出しなければならない。ただし、文書管理台帳への登録は、保存年限が1年であるものを除くものとする。

(文書管理台帳の審査)

第60条 総務課長は、文書管理台帳の提出を受けたときは、分類及び保存類別の適否について審査をしなければならない。

2 総務課長は、前項の審査の結果、不適当なものであるときは、所属長に対し、その修正を求めることができる。

(文書の閲覧及び借覧)

第61条 保存文書を閲覧又は借覧しようとする者は、主管課長の決定を受け、総務課長若しくは書庫を管理する所属の長の承認を受けなければならない。

2 借覧するときは、課名、職員名のほか貸出日、返却予定日を文書貸出簿に記載するものとする。文書返却のときも同様とする。

3 保存文書の借覧期間は10日以内とし、10日を超える場合は、あらかじめその理由を付して総務課長若しくは書庫を管理する所属の長の承認を受けなければならない。

4 総務課長は特に必要があると認めるときは、保存文書の閲覧若しくは貸出しを拒否し、又は既に閲覧に供し、若しくは貸出し中の文書の返還を求めることができる。

(部外者の閲覧又は謄写)

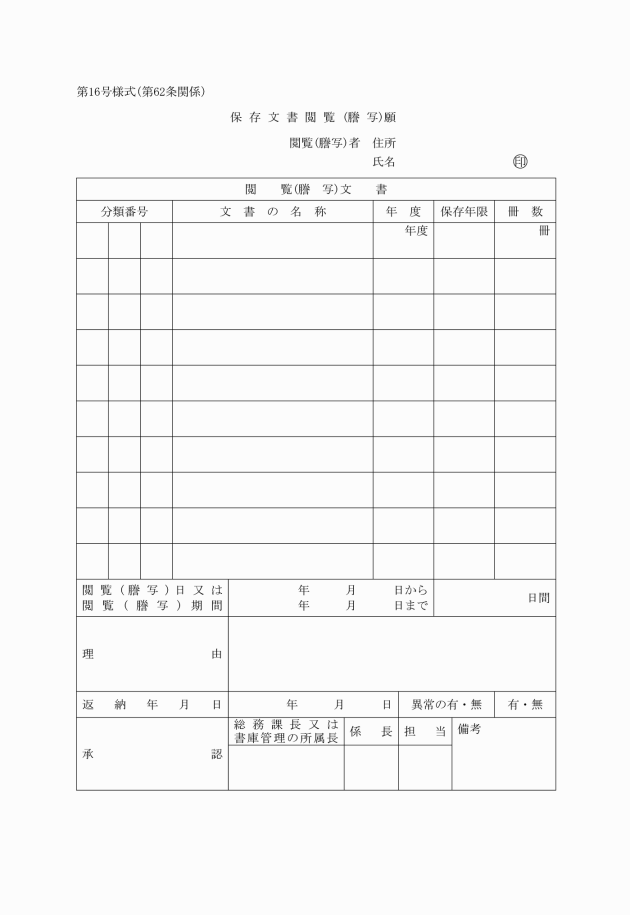

第62条 消防組合の職員以外の者から保存文書の閲覧又は謄写の申出があったときは、特に定めるものを除き、保存文書閲覧(謄写)願(第16号様式)による申請手続を行わせるほか、総務課長の指名する職員の立会いのもとに閲覧又は謄写させなければならない。

(禁止事項)

第63条 保存文書はこれを抜き取り、取り替え、若しくは訂正し、又は他に転貸してはならない。

(保存文書の紛失等)

第64条 保存文書が紛失又は汚損したときは、閲覧又は供覧者は主管課長の意見をつけた始末書を総務課長を経て消防長に提出しなければならない。

(廃棄)

第65条 所属長は、保存期間を経過した保存文書を審査し、総務課長に合議の上、廃棄するものとする。

2 永年保存に区分されている保存文書であつても保存の必要がないと認められるに至つたときは、これを廃棄することができる。

3 所属長は、保存期間を経過した保存文書であつてもなお保存の必要があると認めるときは、総務課長に合議の上、更に期間を定めて保存することができる。

4 前各項の規定により保存文書を廃棄し、又は保存期間を延長したときは、文書管理台帳に必要事項を記録しなければならない。

(廃棄文書の処置)

第67条 廃棄する文書で秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認めるものは、その一部又は全部を塗り消し、切断する等適切な処理をしなければならない。

附則

(施行日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 この訓令の施行前に作成された帳票でこの訓令の施行の際、現に在庫しているものについては、この訓令による様式により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。

附則(平成18年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(旅費請求及び受領手続に関する規程の一部改正)

2 旅費請求及び受領手続に関する規程(平成9年京都中部広域消防組合訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和6年訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

主管課の番号

課署名 | 記号 | |

会計課 | 会 | |

総務課 | 議会事務局 | 議 |

監査事務 | 監 | |

公平委員会事務 | 公 | |

その他の事務 | 総 | |

消防課 | 消 | |

指令課 | 指 | |

亀岡消防署 | 亀 | |

園部消防署 | 園 | |

別表第2(第40条関係)

例規文書の記号

種別 | 記号 |

条例 | 京都中部広域消防組合条例 |

規則 | 京都中部広域消防組合規則 |

規程 | 京都中部広域消防組合規程 |

告示 | 京都中部広域消防組合告示 |

訓令 | 京都中部広域消防組合訓令 |

訓 | 京都中部広域消防組合消防本部訓令 |

京都中部広域消防組合訓 | |

京都中部広域消防組合消防本部訓 | |

内訓 | 京都中部広域消防組合内訓 |

京都中部広域消防組合消防本部内訓 | |

達 | 京都中部広域消防組合達 |

京都中部広域消防組合消防本部達 | |

指令 | 京都中部広域消防組合(主管課記号)指令 |

庁達 | 京都中部広域消防組合庁達 |

京都中部広域消防組合消防本部庁達 | |

公告 | 京都中部広域消防組合公告 |