○京都中部広域消防組合消防職員服務規程

昭和57年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 京都中部広域消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務については、法令、条例、規則等他に特別の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、消防の使命が、火災その他の災害から住民の生命身体及び財産を保護して、公共の福祉の増進に資することにあることを自覚し、それぞれの職務の遂行に努めなければならない。

(規律)

第3条 職員は、平常より規律を厳正に保ち、所属長を中心に、団結を維持するよう心がけなければならない。

(公正と迅速)

第4条 職員は、職務の執行にあたつては誠実を旨とし、公正かつ迅速に行わなければならない。

(品位の保持)

第5条 職員は、常に服装を清潔端正にし、礼儀を重んじ品位の保持に努めなければならない。

(服務に対する一般的制限)

第6条 職員は、業務の緊急及び多忙のため、上司から指示のあつたときは、署、各課、係相互に応援しなければならない。

(職場離脱)

第7条 職員は、所属長の承認を得ないでみだりに欠勤し、又は勤務時間中所定の場所を離れてはならない。

(秘密を守る義務)

第8条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後であつても同様とする。

2 職員が法令による証人、鑑定人等により、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、消防長の許可を得なければならない。

(報告)

第9条 職員は情報の収集につとめ情報を入手したときは、すみやかに、口頭または文書によつて上司に報告しなければならない。

2 主管課長等は、自ら収集し、または報告を受けた情報に基づき決定に関連があると認められるものについては事務担当者に処理するよう指示し、または上司に報告しなければならない。

(法令及び上司の命に従う義務)

第10条 職員は、その職務を遂行するに当り、誠実に法令、条例等に従い、職務の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、且つ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 上司は、常に所属職員に対しては、親愛の情をもつて接し、民主的に職務を遂行しなければならない。

(営業又は他の事務の関与制限)

第11条 職員は、消防長の許可を受けなければ、営業を行い、又は報酬を得て他の事務に従事してはならない。

(私企業からの隔離)

第12条 職員は、商、工業又は金融業、その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、願問又は評議員を兼ね、若しくは自ら営んではならない。ただし、消防長の承認を得た場合は、この限りでない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第13条 職員が、報酬を得て営利企業以外の事業の団体役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事業を行うには、消防長の許可を受けなければならない。

(施設等の愛護節約)

第14条 職員は、公の施設及び物品の取扱については、周到な注意を払い愛護し、節約しなければならない。

(申し送り)

第15条 職員は、勤務を交代する場合または勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には、上司又は勤務を交代した者に対して、必要事項を報告あるいは申し送り、職務執行に支障のないようにしなければならない。

(出勤及び退勤)

第16条 職員は、始業の時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければいけない。ただし、緊急の用務、その他職務の都合により始業の時刻と同時に執務を開始できるように出勤できない場合は、その理由を具して京都中部広域消防組合事務決裁規程(平成18年京都中部広域消防組合訓令第3号)に規定する専決者(以下「専決者」という。)に連絡しなければならない。

2 職員は、終業の時刻後、特に勤務することを命ぜられた場合を除き、速やかに退勤しなければならない。

(時間外勤務等)

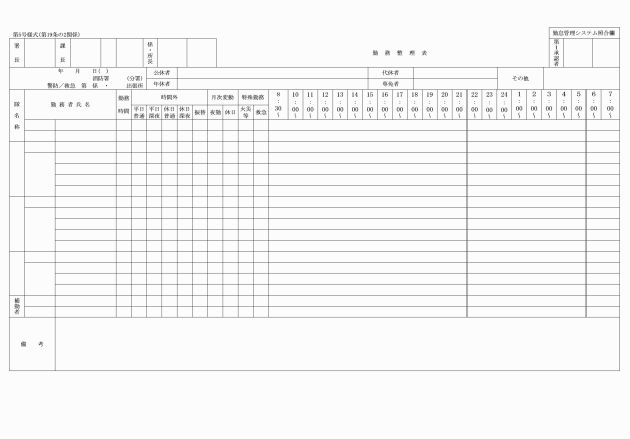

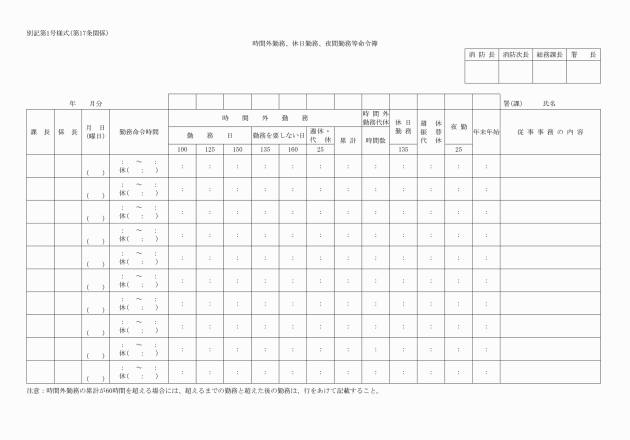

第17条 命令権者は、職員に勤務時間を超えて勤務させ、休日若しくは週休日に勤務することを命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務等命令簿(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、口頭によりこれを命じることができる。この場合において、事後直ちに所定の手続きを行わなければならない。

3 職員の週休日を振り替え若しくは休日の代休日を指定する場合は、週休日の振替、休日の代休日、時間外勤務代休時間指定簿(第2号様式)により行うものとする。

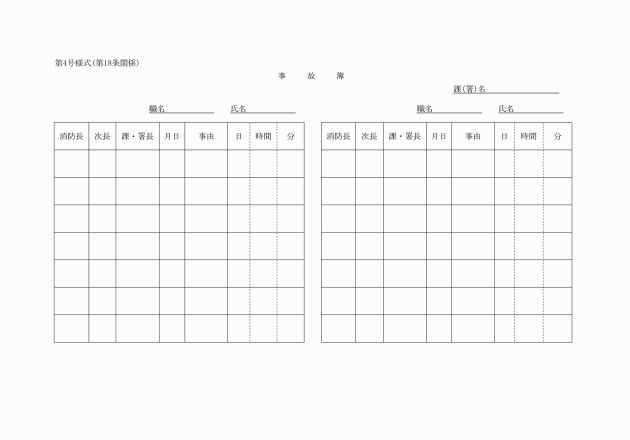

(事故簿)

第18条 職員が出勤時刻に出勤しなかつたときは、専決者が確認して事故簿(第4号様式)に記入の上、押印しなければならない。

(遅刻、早退等)

第19条 職員は、発病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、その理由と時刻を専決者に届け出て、その承認を受けなければならない。勤務時間中に外出しようとするときもまた同じである。

(研修)

第19条の3 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾注して知識、技能等の修得に努め、かつ、その効果を職務遂行に役立てなければならない。

(退庁時の心得)

第20条 退庁の際は、必ずその所管する書類及びその他の物品を整理し、特に火気に注意しなければならない。

(出張の復命)

第21条 出張した者は、出張中取扱つた事項を、帰庁後直ちに文書をもつて復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもつて復命することができる。

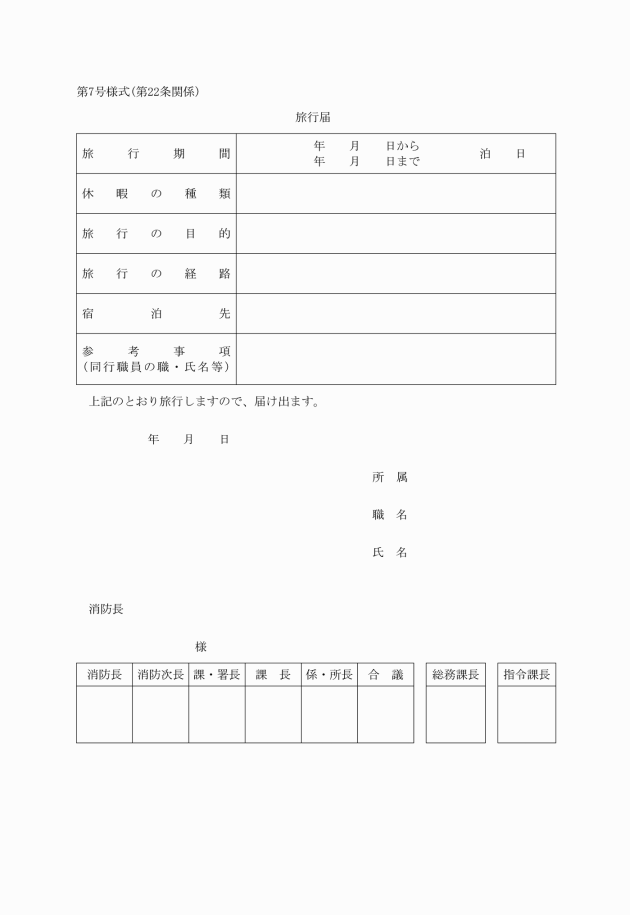

(私事旅行)

第22条 職員は、私事のため旅行をしようとするときは、旅行届(第7号様式)により届け出なければならない。ただし、2泊3日以上の旅行をしようとするときは、総務課長合議のうえ、任命権者に届け出なければならない。職員が複数で旅行をしようとするときもまた同じである。

(事務の引継)

第23条 職員が退職、勤務替又は休職になつた場合は、その発令の日から5日以内にその担当する事務を後任者に引継がなければならない。

2 後任者に引継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者に引継ぐものとし、引継を受けた者はその後任者が定つた場合直ちに引継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の事情により自ら引継をすることができないときは、上司の指示による。

(事務引継書)

第24条 引継は、事務引継書により行うものとする。ただし、係員の場合は上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) その他必要事項

(文書の発表)

第25条 文書は、上司の許可なくしてみだりにこれを他人に示し、謄写、又は貸与してはならない。

(履歴書の提出)

第26条 新たに採用された職員は、3日以内に履歴書(所定様式)を提出しなければならない。

(身上異動等の届出)

第27条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(1) 本籍地、現住所及び氏名を変更したとき。

(2) 身上に異動があつたとき。

(3) 伝染性の疾病、精神病又は病勢が昂進するおそれのある疾病に罹つたとき。

(4) 同居家族に法定伝染病患者が発生したとき。

(職員住所録の整備)

第28条 総務課には、職員住所録を備え、常にその住所を明確にしておかなければならない。

(公務災害補償)

第29条 職員の公務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 所属長は、その所管に属する職員について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、次により、速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 災害を受けた職員の職(階級)、氏名及び年齢並びに所属課名

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた職員との続柄又は関係

(3) 傷病名、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況とその原因

(6) 医師の意見、定期健康診断の記録及びその他公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上であると認める理由

附則

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(平成8年訓令第1号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の京都中部広域消防組合消防職員服務規程第22条の規定によりされている旅行届については、なお従前の例による。

附則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年12月28日から施行する。

附則(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

第3号様式 削除